Perspektif Antropologis dalam Kajian Islam

Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti “manusia”, dan logos yang berarti ilmu.(Wawan, n.d.) Kata antropologi dalam bahasa Inggris yaitu “anthropology” yang didefinisikan sebagai the social science that studies the origins and social relationships of human beings atau the science of the structure and functions of the human body.(Kamus Inggris Indonesia-Indonesian English Dictionary, n.d.) yaitu (ilmu sosial yang mempelajari asal-usul dan hubungan sosial manusia atau Ilmu tentang struktur dan fungsi tubuh manusia). Antropologi juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau.(Artikatacom, n.d.) Menurut Koentjaraningrat antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. (Wawan, n.d.) Dari beberapa pengertian seperti yang telah dikemukakan, dapat disusun suatu pengertian yang sederhana bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berprilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkannya, sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

Makna dari Perspektif Pendekatan Antropologi

Dalam ranah ilmu pengetahuan, istilah “perspektif” memiliki arti yang sebanding dengan “metodologi”, yang mengacu pada sudut pandang atau cara pandang serta perlakuan terhadap suatu masalah atau perhatian yang sedang diteliti. Secara bersamaan, konsep metodologi juga mencakup berbagai teknik yang diterapkan untuk melakukan penelitian atau mengumpulkan data sesuai dengan cara pandang dan perlakuan terhadap masalah yang sedang diinvestigasi. Oleh karena itu, pengertian pendekatan atau metodologi tidak hanya mencakup sudut pandang atau cara melihat suatu permasalahan yang menjadi fokus perhatian, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap berbagai metode atau teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut.(Parsudi Suparlan, 1998)

Islam, sebagai agama samawi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tidak hanya diperuntukkan bagi Nabi SAW tetapi juga untuk umat manusia. Agar Islam dapat diterima, ajarannya dipahami, dan dilaksanakan oleh umat manusia, penting untuk menyampaikannya dengan menggunakan perspektif atau metodologi yang tepat. Tanpa pendekatan yang sesuai, dikhawatirkan bahwa Islam hanya akan menjadi nama kosong dalam waktu yang singkat. Kesadaran ini harus dimiliki oleh para ilmuwan muslim. Mengingat agama memiliki hubungan erat dengan manusia, maka penerapan perspektif antropologi menjadi sangat penting dalam studi Islam.

Fokus Penelitian dalam Perspektif Antropologi

Dalam kerangka konsep antropologi, perhatian utama dalam bidang ini terfokus pada dua aspek pokok:

- Ragam bentuk fisik manusia.

- Keanekaragaman budaya yang muncul dari ekspresi kreatif pikiran, tindakan, dan perasaan manusia. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan umum yang mengkategorikan obyek kajian antropologi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang meneliti manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya dengan cabang-cabangnya: arkeologi, linguistik, dan etnografi..

Arkeologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji kebudayaan manusia pada masa lampau melalui pendekatan sistematis terhadap data-material yang ditinggalkan. Pendekatan ini mencakup proses penemuan, dokumentasi, analisis, dan interpretasi data, termasuk artefak (benda-benda budaya seperti kapak batu dan bangunan candi) serta ekofak (benda-benda lingkungan seperti batuan, morfologi tanah, dan fosil). Khususnya, arkeologi fokus pada penyelidikan kebudayaan pada zaman dahulu, baik pada periode prasejarah (sebelum munculnya tulisan) maupun periode sejarah (ketika terdapat sumber tertulis). Seiring perkembangannya, arkeologi juga mampu mengkaji kebudayaan pada zaman sekarang, seperti yang dikenal dalam studi tentang budaya material modern.(Kuncaraningrat, 1980)

Ethnologi lmu ini memfokuskan pada pemahaman dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan sosial berbagai suku bangsa di seluruh dunia, termasuk pemahaman terhadap pola pikir dan perilaku. Menurut De Vos dan Barth yang dikutip oleh Pelly, batasan-batasan kelompok etnik dianggap sebagai aspek-aspek yang signifikan, bukan hanya elemen-elemen budaya dalam batasan-batasan tersebut. Barth menekankan bahwa pengenalan suatu kelompok etnik tidak hanya dapat dilihat dari aspek budayanya saja, tetapi juga harus memperhatikan perilaku mereka. (Pelly & Adabtasi, 1998)

Ethnografi merupakan gambaran rinci tentang adat kebiasaan. Ethnografi merupakan metode penelitian yang melibatkan observasi langsung terhadap aktivitas manusia dalam konteks sosial dan budaya sehari-hari. Pendekatan ethnografi bertujuan untuk memahami faktor-faktor apa yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan. Etnografer tertarik ketika melihat inkonsistensi, misalnya, seseorang menyatakan menyukai makanan sehat, namun memesan minuman kopi dengan krim berlimpah. Seperti yang diungkapkan oleh Eric Arnould, seorang profesor Pemasaran dari University of Nebraska, “Ethnography is a way to get up close and personal with consumers.” Sebagai contoh, dalam penulisan Usman Pelly, seorang Guru Besar di IKIP Medan, dalam bukunya berjudul “Urbanisasi dan Adaptasi; Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing,” ia menjelaskan bahwa orang Mandailing dan Minangkabau telah memeluk agama Islam sejak abad ketujuh belas dan kedelapan belas, secara berturut-turut. Kedua kelompok etnik tersebut diakui di Indonesia sebagai muslim yang taat dan patuh, dengan Islam dan tradisi (adat) sama-sama mendukung identitas etnik keduanya.(Pelly & Adabtasi, 1998)

Meski antropologi fisik menyibukan diri dalam usahanya melacak asal usul nenek moyang manusia serta memusatkan studi terhadap variasi umat manusia, tetapi pekerjaan para ahli di bidang ini sesungguhnya menyediakan kerangka yang diperlukan oleh antropologi budaya. Sebab tidak ada kebudayaan tanpa manusia.(M. Amin Abdullah & dkk, 2006)

wilayah antropologi hanya terbatas pada kajian terhadap fenomena yang muncul. Menurut Atho Mudzhar,(Mudzhar, 1998) ada lima fenomena agama yang dapat dikaji, yaitu :

- Scriptureatau naskah atau sumber ajaran dan simbol agama.

- Para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni : sikap, perilaku dan penghayatan para penganutnya.

- Ritus (Ritual Keagamaan), lembaga dan ibadat, seperti : shalat, haji, puasa, perkawinan dan waris.

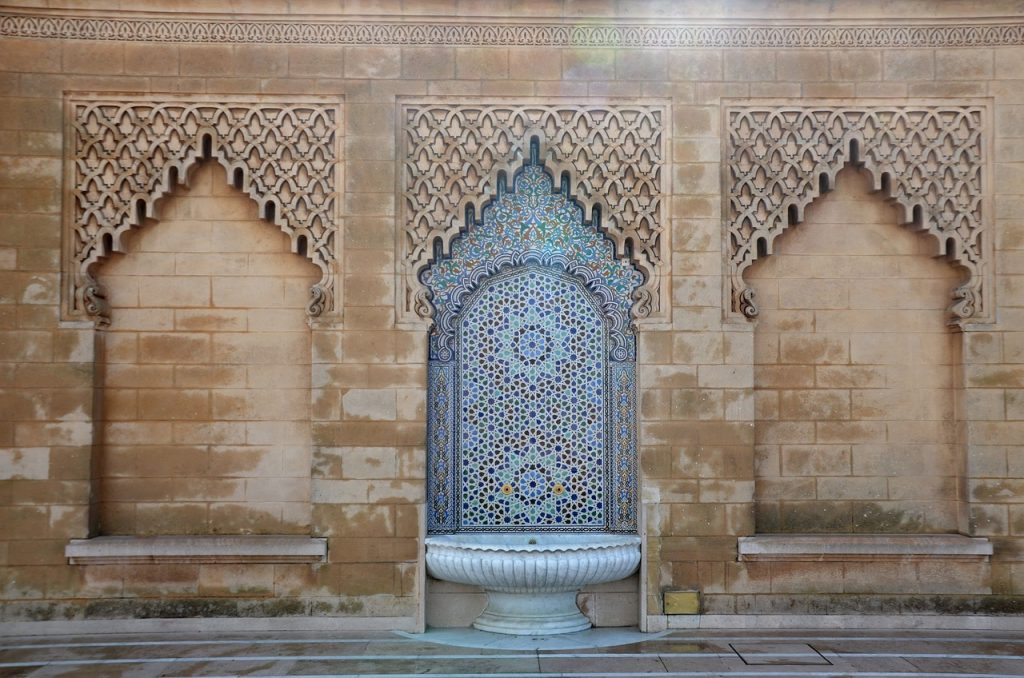

- Alat-alat, seperti : masjid, gereja, lonceng, peci dan semacamnya.

- Organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan, seperti : Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Gereja Protestan, Syi’ah dan lain-lain.

Kelima obyek di atas dapat dikaji dengan pendekatan antropologi, karena kelima obyek tersebut memiliki unsur budaya dari hasil pikiran dan kreasi manusia.

Perspektif Antropologis dalam Penelitian Stadi Islam

Pandangan antropologis dalam memahami agama dapat dijelaskan sebagai usaha untuk memahami agama dengan mengamati praktik keagamaan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, agama terlihat dekat dengan isu-isu yang dihadapi oleh manusia, berusaha menjelaskan, dan memberikan solusi. Dengan kata lain, metode yang diterapkan dalam disiplin ilmu antropologi untuk menganalisis suatu permasalahan juga digunakan dalam bidang studi agama. Antropologi dalam konteks ini, seperti yang disebutkan oleh Dawam Raharjo, lebih menekankan pada observasi langsung, bahkan bersifat partisipatif. Dari sini, ditarik kesimpulan-konklusi yang bersifat induktif, yang sejalan dengan pendekatan deduktif yang umumnya digunakan dalam observasi sosiologis. Penelitian antropologis yang bersifat induktif dan berakar pada data lapangan, melakukan pengamatan tanpa terlalu terpaku pada, atau bahkan berusaha untuk membebaskan diri dari teori-teori formal yang pada dasarnya sangat abstrak, seperti yang umumnya digunakan dalam bidang sosiologi dan lebih khususnya dalam ekonomi dengan pendekatan model-model matematis. Sejauh ini, penelitian antropologis telah memberikan kontribusi yang berharga pada penelitian historis.(Nata, 2012a)

Penelitian dalam bidang antropologi agama harus memiliki perbedaan yang jelas dari pendekatan lainnya. Peneliti antropologi harus dapat menyajikan atau memberikan kontribusi yang berbeda dari yang lain. Mereka diharapkan untuk mengajukan pertanyaan yang khas, berasal dari sudut pandang yang unik, dan menerapkan metode penelitian yang spesifik. Antropologi dapat diartikan sebagai studi tentang keragaman manusia, baik dalam fisik maupun perilaku mereka. Dengan demikian, penelitian antropologi agama akan menjadi penyelidikan ilmiah terhadap keragaman dalam praktik keagamaan manusia. Sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa:

“The anthropological study of religion must be distinguished and distinguishable from these other approaches in some meaningful ways; it must do or offer something that the others do not. It must raise its own specific questions, come from its own specific perspective, and practice its own specific method. Anthropology can best be thought of as the science of the diversity of humans, in their bodies and their behavior. Thus, the anthropology of religion will be the scien-tific investigation of the diversity of human religions”. (Eller, 2007)

Antropologi, sebagai disiplin ilmu yang mengkaji manusia, memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemahaman terhadap agama. Fokus antropologi pada studi manusia dan perilaku mereka menjadi kunci untuk memahami perbedaan budaya di antara mereka. Dengan pendekatan holistik dan komitmen terhadap pemahaman menyeluruh tentang manusia, antropologi menjadi ilmu yang esensial untuk menjelajahi agama dan interaksinya dengan berbagai budaya.

Posisi manusia yang penting dalam Islam menunjukkan bahwa esensi utama dalam memahami agama Islam terletak pada pemahaman terhadap manusia itu sendiri. Masalah-masalah yang dihadapi manusia sebenarnya merupakan esensi dari permasalahan keagamaan. Konflik dalam kehidupan manusiawi pada dasarnya merupakan konflik keagamaan. Antropolog menyajikan pemahaman tentang peran agama dalam kehidupan manusia dengan membedakan antara ‘common sense’ dan ‘religious atau mystical event.’ Common sense mencakup kegiatan sehari-hari yang dapat diatasi dengan pertimbangan rasional atau bantuan teknologi, sementara religious sense adalah kegiatan atau peristiwa yang berada di luar batas kemampuan nalar dan teknologi.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap Islam yang telah melalui proses sejarah dan budaya tidak dapat dikatakan lengkap tanpa pemahaman yang mendalam terhadap manusia. Karena realitas keagamaan sebenarnya adalah realitas kemanusiaan yang terwujud dalam kehidupan nyata. Lebih dari itu, esensi sejati dari keberagamaan terletak pada interpretasi dan praktik agama. Oleh karena itu, antropologi menjadi alat yang sangat diperlukan untuk memahami Islam, sebagai sarana untuk memahami realitas kemanusiaan dan praktek Islam yang mencerminkan keberagamaan manusia. Karena pentingnya penggunaan pendekatan antropologi dalam studi Islam (agama), Amin Abdullah mengidentifikasi empat ciri fundamental cara pendekatan antropologi terhadap agama,(Abdullah, n.d.) yaitu :

- Bercorak descriptive, bukannya normative.

- Yang terpokok dilihat oleh pendekatan antropologi adalah local practices, yaitu praktik konkrit dan nyata di lapangan.

- Antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh (connections across social domains).

- Comparative, artinya studi dan pendekatan antropologi memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya dan agama-agama.

Relevansi Antropologi sebagai Pendekatan dalam Kajian Islam

Dengan menerapkan sudut pandang antropologis dalam penafsiran terhadap agama, Abuddin Nata telah mengungkapkan sejumlah hubungan yang erat antara agama dan aspek-aspek kehidupan manusia,(Nata, 2012b) yaitu :

- Terdapat hubungan positif antara keyakinan agama dan situasi ekonomi serta politik. Kelompok masyarakat yang kurang mampu cenderung tertarik pada gerakan keagamaan yang bersifat mesianis dan menjanjikan perubahan sosial, sementara kelompok yang lebih berkecukupan cenderung mempertahankan status quo karena memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka.

- Agama memiliki korelasi dengan etos kerja dan kemajuan ekonomi suatu komunitas.

- Agama berperan dalam mekanisme organisasi masyarakat, seperti ditunjukkan oleh penelitian Clifford Geert dalam bukunya “The Religion of Java,” yang mengklasifikasikan masyarakat Muslim di Jawa menjadi tiga kelompok: santri, priyayi, dan abangan.

- Pendekatan antropologis fenomenologis mengungkapkan hubungan antara agama dan negara, seperti di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam namun menjadikan Pancasila sebagai dasar tunggal.

- Terdapat keterkaitan antara agama dan psikoterapi, seperti konsep Sigmund Freud yang mengaitkan agama dengan Oedipus Complex, menggambarkan pengalaman infantil anak di hadapan kekuatan dan otoritas ayahnya.

Jelas bahwa agama memiliki banyak keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, dan pendekatan antropologi diperlukan untuk memahami aspek-aspek tersebut. Pendekatan ini juga relevan dalam pemahaman ajaran agama, karena banyak informasi dan konsep dalam ajaran agama dapat dijelaskan melalui cabang-cabang ilmu antropologi

Antropologi sebagai Proses Rekonstruksi Pendidikan Islam

Pada dasarnya antropologi itu adalah suatu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang eksistensi manusia di bumi yang menjadi sasaran dan subjek pendidikan Islam.(Koentjaraningrat, 1982) Dalam hal ini yang menjadi pusat perhatian mengenai bagaimana rekonstruksi antropologi pendidikan Islam khususnya di Indonesia yaitu meliputi : dimensi spiritual, dimensi intelektual dan dimensi moral.

Dalam bukunya “Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,” Ahmad D.Marimba menyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani yang didasarkan pada hukum-hukum agama Islam, dengan tujuan membentuk kepribadian yang sesuai dengan standar Islam. Konsep pendidikan ini menekankan nilai-nilai dalam Islam, seperti penekanan pada ketergantungan pada Tuhan atau Allah dalam segala hal, pengakuan terhadap potensi pengembangan diri manusia, dan pengamalan ilmu pengetahuan sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat. Inilah yang membedakan pendidikan Islam dari jenis pendidikan lainnya.

Secara spesifik, dalam dimensi spiritual, pendidikan Islam diharapkan mampu membimbing peserta didik menuju kesadaran diri. Dalam konteks ini, manusia diharapkan tidak lagi mengklaim tindakan atau keputusan atas nama pihak lain, seperti atas nama Tuhan. Sebagai contoh, pendidikan Islam perlu mengarahkan manusia untuk menyadari bahwa nasibnya di dunia tidak hanya ditentukan oleh kehendak Tuhan, melainkan juga merupakan hasil dari pilihan yang mereka buat. Manusia memiliki peran sebagai mitra kerja Tuhan, yang berarti mereka memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan bertindak. Melalui proses ini, diharapkan manusia dapat mencapai derajat insan kamil, yaitu tingkat kesempurnaan manusia di hadapan Tuhan.(Akhyat, 2009a)

Dimensi berikutnya adalah dimensi intelektual dalam pendidikan Islam. Pendidikan ini diharapkan mampu membuka mata manusia bahwa setiap individu diberikan kemampuan yang setara oleh Tuhan untuk merenungkan dunia ini dan memiliki potensi yang sama untuk mengubah realitas menjadi apa yang seharusnya.

Pendidikan Islam perlu mengarahkan peserta didik ke arah pembebasan eksplorasi intelektual yang penuh keberanian. Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus memberikan inspirasi baru bagi peserta didik untuk terus menggali bidang dan wilayah baru dalam pengetahuan, tanpa pernah mundur atau takut terhadap berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi.

Terkait dengan eksplorasi intelektual yang bebas, hal ini akan mendorong dan memberikan penekanan pada metode pembelajaran yang memberi ruang bagi inisiatif individu peserta didik. Pendekatan ini akan berdampak pada pembelajaran yang menghadapkan siswa kepada situasi dan masalah baru, mendorong mereka untuk belajar dengan kesadaran penuh terhadap tujuan yang ingin dicapai dari sumber-sumber yang ada dalam lingkungan mereka. Peserta didik diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai kesulitan yang muncul.(Akhyat, 2009b)

Pendidikan Islam sebaiknya diarahkan untuk menguasai dimensi rohani dalam rangka meraih keseluruhan aspek kehidupan, bahkan dengan pengorbanan jiwa. Sebagai konsekuensinya, lembaga pendidikan perlu berupaya mengeksplorasi makna intelektual, estetik, dan moral dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan penggunaan akal sehat dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Secara praktis, perubahan kurikulum harus memasukkan aktivitas kehidupan sehari-hari ke dalam lingkup pendidikan. Pengetahuan yang terkait erat dengan aktivitas sehari-hari dianggap lebih relevan, karena pengetahuan yang terpisah dari realitas kehidupan sehari-hari cenderung kehilangan relevansi dan bersifat dangkal.

Peran intelektual dan pencarian ilmu pengetahuan layak dihargai, karena upaya ini merupakan langkah untuk mengatasi berbagai tantangan dalam alam semesta. Selain memperkaya dan memperluas cakupan kehidupan, pengetahuan juga dapat meningkatkan pemahaman kita. Lebih dari itu, menguasai ilmu pengetahuan juga memiliki makna yang lebih dalam, yaitu sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan.(Sodiqin, 2008)

Kemudian Rekonstruksi antropologi pendidikan Islam pada aspek moral menekankan bahwa kebaikan tidak hanya harus didorong atau dipaksakan. Lebih dari itu, kebaikan merupakan suatu bentuk penyerahan diri yang tulus, tidak terikat pada citra atau tekanan luar, melainkan muncul dari kesediaan pribadi untuk berpartisipasi. Jika seseorang hanya mengikuti panduan dari luar, tanpa adanya kesediaan internal, kebaikan yang muncul tidak akan memiliki nilai yang sejati. (Akhyat, 2009c)

Dari deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak dapat menghasilkan tingkah laku yang bermoral secara memadai dengan hanya menyediakan materi ajar yang siap pakai dan mengharapkan peserta didik mengikutinya tanpa pertimbangan. Moralitas melibatkan pemilihan dan kemauan bebas. Seseorang hanya akan menginternalisasi seperangkat nilai dengan efektif dan secara pribadi apabila dilakukan dengan kesadaran penuh, bahkan mungkin dengan pengorbanan melalui penghayatan nilai tersebut secara pribadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu tahapan kebebasan tertentu. Tanpa penghayatan nilai yang diperoleh melalui pertimbangan dan perhitungan matang dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari, slogan-slogan moral yang hanya bersifat teoritis tidak akan mampu diubah menjadi tindakan yang muncul karena motivasi yang sehat dan kuat.

Lihat: K.H. Moh. Sholeh

Perilaku moral timbul dari kesediaan individu untuk berpartisipasi dan berkooperasi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan atau sekolah perlu memberikan kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam kehidupan sosial, sehingga peserta didik dapat mengalami dan menghayati nilai-nilai sosial. Motivasi yang sehat yang diperoleh dari pengalaman masyarakat sekitar sebaiknya dimanfaatkan oleh sekolah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Semua kegiatan pendidikan yang memperkenalkan berbagai motif dan metode sosial ke sekolah, serta memperluas cakupan pekerjaan yang telah dilakukan, dapat mengubah proses pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan semacam itu sangat bermanfaat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Antropologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji keanekaragaman fisik dan kebudayaan manusia, mencakup perilaku, tradisi, dan nilai-nilai yang dihasilkannya, sehingga setiap individu memiliki perbedaan yang unik.

- Terdapat lima fenomena agama yang menjadi fokus kajian dalam pendekatan antropologi, melibatkan Scripture (naskah atau sumber ajaran agama), para penganut (sikap, perilaku, dan penghayatan), ritus, lembaga, dan ibadat, alat-alat keagamaan, dan organisasi keagamaan tempat para penganut berkumpul dan berperan.

- Terdapat empat ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama, yaitu bersifat deskriptif (mendeskripsikan daripada menilai), berfokus pada praktik lokal, selalu mencari keterhubungan antar domain kehidupan secara utuh, dan bersifat komparatif (melibatkan perbandingan antar tradisi, sosial, budaya, dan agama).

- Pendekatan antropologi sangat diperlukan dalam pemahaman ajaran agama, karena banyak informasi dan uraian dalam ajaran agama dapat dijelaskan melalui ilmu antropologi dan cabang-cabangnya.

- Antropologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari eksistensi manusia di bumi dan menjadi subjek pendidikan Islam. Rekonstruksi antropologi pendidikan Islam di Indonesia melibatkan dimensi spiritual, intelektual, dan moral, dengan penekanan pada pemahaman dan praktik ajaran Islam yang mencakup kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (n.d.). Urgensi Pendekatan Antropologi Untuk Studi Agama Dan Studi Islam. http://aminabd.wordpress.com/2011/01/14/urgensi-pendekatan-antropologi-untuk-studi-agama-dan-studi-islam/

Agus, B. (2006). Agama dalam Kehidupan Manusia; Pengantar Antropologi Agama. Raja Grapindo Persada.

Akhyat. (2009a). Rekonstruksi Antropologi Pendidikan Islam: Kajian Pemikiran Iqbal, (Disertasi). UIN SUKA Press.

Akhyat. (2009b). Rekonstruksi Antropologi Pendidikan Islam: Kajian Pemikiran Iqbal, (Disertasi). UIN SUKA Press.

Akhyat. (2009c). Rekonstruksi Antropologi Pendidikan Islam: Kajian Pemikiran Iqbal, (Disertasi). UIN SUKA Press.

Artikatacom. (n.d.). Definisi “antropologi”, lihat di. http://www.artikata.com/arti-319317-antropologi.html,

Eller, J. D. (2007). Introducing Anthropology of Religion. Routledge.

Kamus Inggris Indonesia-Indonesian English Dictionary,. (n.d.). http://www.xamux.com/eng-ind_anthropology.html, diakses tanggal

Koentjaraningrat. (1982). Sejarah Teori Antropologi. UI Pres.

Kuncaraningrat. (1980). Pengantar Ilmu Antropologi. Aksara Baru.

Amin Abdullah, A. S., & dkk. (2006). Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Multidisipliner. Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.

Mudzhar, M. A. (1998). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek. Pustaka Pelajar.

Nata, A. (2012a). Metodologi Studi Islam (E. Revisi (Ed.)). Rajawali Pres.

Nata, A. (2012b). Metodologi Studi Islam. Cit.

Parsudi Suparlan, “Agama Islam. (1998). Tinjauan Disiplin Antropologi”, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan antar Disiplin Ilmu. Nuansa bekerja sama dengan Pusjarlit, Cet. I.

Pelly, U., & Adabtasi, U. (1998). Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing. In Kedua (Vol. 2). PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Sodiqin, A. (2008). Antropologi Al-qur’an Model Dialektika Wahyu dan Budaya. Ar ruzz Media.

Wawan. (n.d.). Definisi antropologi, lihat di http://wawan-satu.blogspot.com/2011/11/definisi-antropologi.html, diakses tanggal.